LeseTipp -Dämonenräumdienst von Marcel Beyer

6. September 2020

Neuer Poesieband von Marcel Beyer überzeugt.

Die druckfrische Poesie von Marcel Beyer „Dämonenräumdienst“ überrascht den Leser von Strophe zu Strophe, wieder und wieder. Gedanken stolpern über Erinnerungsfallen, die sie fortwährend inspirierend beschäftigen.

Unerhörte Begebenheiten tragen sich zu in Marcel Beyers neuen Gedichten, jedes Poem, exakt 40 Verszeilen lang, in übersichtlichen Vierer-Päckchen zusammengeschnürt.

Jedes Gedicht gebiert eine andere Figur, die sich mit den Untoten der Popkultur, der damit einher schwebenden Konsumgüterwelt beschäftigt und deren Zumutungen schonungslos aufzeigt - mit wenigen Worten:„Geister sind das, hier in deiner

Bude, deren letzte Winkel

die Tchibo-Taschenlampe nicht

erfaßt.“

Mit dem leichten Ton seiner Gedichte greift Marcel Beyer in die zähe, klebrige Masse der Erinnerung, durch welche die Verse mittels Zitate und Collagen waten. Beengte Seelen-/Lebensräume werden sichtbar. Marcel Beyers Stärken: Sparsam gewählte Worte offenbaren sich, sagen mehr über die Vergangenheit

des lyrischen Ichs:

"In meines Vaters Haus sind viele

Wohnungen. Ich möchte keine

einzige von innen sehn. Parterre

Steht man knöcheltief in Marzipan.“

Die Gedichte werden zur Fluchtbewegung, die bei jedem Versuch gedanklicher Domestizierung von der Kindheit wieder eingeholt werden. Die Autorenstimme sagt: er schreibe diese Gedichte

„wie ein Kind, das heimlich / tut und einfach froh ist, wenn / niemand mit ihm schimpft“ – doch diese Selbstanalyse ist alles andere als kindlich, sie offenbart einen gereiften Blick auf die verborgene Düsternis unserer noch immer von Dämonen besetzte Erinnerung. Vom Knabenchor zum Dental-Labor (und daheim ins Schlaflabor): im „ersten Stock / greift einem etwas in den Schritt.“ –

Das dunkle Kinderzimmer wird als „Blutbude“ bezeichnet; Freiheit und so etwas wie Glück gibt es nur außerhalb.

Sprachliche und seelische Abgründe werden heimgesucht:

Marcel Beyer geht ein hohes Risiko ein, wenn er mit seinem Gedicht „Ginster“ Paul Celans „Todesfuge“ in neue Worte fasst. Beyer lässt den Ginster in den Vorgärten des Dresdner Vorortes Strehlen wachsen und paraphrasiert damit die Bildwelt der „Todesfuge“ –

Der Tod ist hier kein „Meister aus Deutschland“, sondern „ein Arschloch aus Strehlen“, der “mit seiner schwarzen Zunge / die Blüten des Ginsters berührt“. Die Pflanze „Ginster“ ist hochgiftig. Ein politischer Fingerzeig auf den wachsenden Alltagsrassismus in Beyers Wahlheimat Dresden.

Ein leichter Ton trotz ernster Thematik. Verletzliche Figuren begegnen den Ungeheuern aus Kindertagen, welche mit den „Zombies der Pop-Kultur“ die Erinnerungen begleiten. Am Wertstoffhof läuft Musik. Elvis fegt noch einmal die Einfahrt. Und Moshammer:

"Moshammer. Ein Wort wie Baggerblut.

Der Name flößt Vertrauen ein.

So möchte man doch heißen. Doch du

Heißt Daisy und lässt dich leicht durch

Einen milden Münchner Abend tragen.“

(…)

In jedem Poem Figuren, die Geschichten erzählen, die es bunt treiben, manchmal auch wild – am Ende wird es ernst. Da wird es höchste Zeit, den „Dämonenräumdienst“ zu rufen. – Lesenswert!

Marcel Beyer wurde 1965 in Tailfingen geboren, aufgewachsen ist er in Kiel und Neuss. Er studierte in Siegen, lebte in London, in Berlin und seit 1996 im Dresdener Stadtteil Strehlen.

Für sein Werk wurde er mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem Georg-Büchner-Preis 2016 und dem Lessing-Preis des Freistaates Sachsen 2019.

Von der Welt im „warmen Golde“ sprach Eduard Mörike in seinem berühmten Gedicht „Septembermorgen“. Und in der Tat präsentiert sich die Landschaft derzeit so – zumindest bei Sonnenschein. Sollten Sie da Lust auf einen herbstlichen Ausflug bekommen, schlagen wir Ihnen Weinsberg im Landkreis Heilbronn vor. Schon von Weitem sichtbar, erhebt sich über dem kleinen Ort die Burgruine Weibertreu. Dort soll sich 1140 die berühmte Rettung der Ehemänner zugetragen haben. Mutige Frauen rangen den Belagerern der Burg die Zusage freien Abzugs ab. Mitnehmen durften sie, was sie auf ihren Schultern tragen konnten. Und so trugen die Frauen ihre Männer an dem verdutzten König Konrad und seinem Heer vorbei. Ob sich die Angelegenheit auf dem Höhepunkt des Streits zwischen den Welfen und den Staufern genau so zugetragen hat, kann heute natürlich nicht mit Sicherheit gesagt werden. Aber in die Sammlung der historischen Sagen unseres Landes ist sie eingegangen. Und alleine schon der Blick von der Ruine über die schwäbisch-fränkische Landschaft mit den schier endlosen herbstlich gold-roten Weinbergen lohnt den Ausflug. Am Fuße der Ruine erzählt ein kleines Museum (Sonntagnachmittag geöffnet) die Geschichte der Burg, ihrer Zerstörung und der Rettung ihrer Ruine. Mehr dazu findet sich in einem wenige hundert Meter entfernten schmucken Dichterhäuschen: dem Justinus-Kerner-Haus. Es war nämlich der Dichter und Arzt Justinus Kerner (1786 – 1862), der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts dafür sorgte, dass der weitere Verfall der Ruine gestoppt wurde. Kerner gehörte der berühmten Schwäbischen Dichterschule an, andere Repräsentanten waren beispielweise Gustav Schwab oder Ludwig Uhland. Von seinem vielseitigen Werk ist heute das Gedicht „Der reichste Fürst“, das in der Vertonung eines unbekannten Komponisten zur inoffiziellen Hymne der Württemberger wurde, am populärsten. Es lohnt sich, sich diesen interessanten Menschen wieder einmal in Erinnerung zu rufen. Ein guter Einstieg dazu kann die Erzählung „Das Mädchen von Orlach“ sein, die der Freiburger 8 grad Verlag in einer bemerkenswerten Ausgabe neu aufgelegt hat. Dieses Buch verbindet die beiden Passionen Kerners: die des Arztes und die des Schriftstellers. Magdalene ist ein fleißiges, rechtschaffenes Bauernmädchen, hatte nach Aussage des Dorfpfarrers „aber wenig Anlage zum Lernen und verließ daher die Schule mit ganz geringen Kenntnissen.“ Untadelig war aber ihr Einsatz auf dem elterlichen Bauernhof. Plötzlich jedoch erscheinen diesem Mädchen Geister. Eine weiße Frau und ein schwarzer Dämon ringen um die Seele des Mädchens, das immer heftigere Anfälle von Besessenheit zeigt. Ärzte werden konsultiert, aber keine Diagnose eines organischen Leidens erweist sich als haltbar. Dann werden Pfarrer zu Rate gezogen, denn immer mehr erhärtet sich der Verdacht, dass es sich um übernatürliche Erscheinungen handeln müsste. Niemand traut dem einfachen Mädchen mit seiner schlichten Gedankenwelt zu, sich die beiden Geister mit ihren Anweisungen, Drohungen und Beruhigungen selbst ausgedacht zu haben. Auch Justinus Kerner wird zu Rate bezogen. Er war zu diesem Zeitpunkt Oberamtsarzt in Weinsberg. Seine aus heutiger Sicht wichtigste medizinische Leistung hatte er 1817 mit der erstmaligen klinischen Beschreibung der bakteriellen Lebensmittelvergiftung Botulismus vorgelegt. Größer war aber noch sein Interesse an spiritistischen und okkultistischen Fragen. Hier traf sich vermutlich die wissenschaftliche Neugier des Mediziners mit der reichen Phantasiewelt des Dichters der Romantik. Und so war ihm sein Ruf als Experte in Fragen des Übernatürlichen wohl bis in das rund fünfzig Kilometer entfernte Orlach vorausgeeilt. Das Mädchen aus dem Bauerndorf bei Schwäbisch Hall bleibt für längere Zeit zur Beobachtung im Kerner-Haus. Justinus Kerner hat aber nicht nur Magdalene behandelt und ihre Eltern beraten. Er verarbeitete den Fall auch zu einer Erzählung. 1834 veröffentlichte er sie in seinem Band „Geschichten Besessener neuerer Zeit“. Der Bericht Kerners ist auch knapp zweihundert Jahre nach seinem ersten Erscheinen noch lesenswert. Ob man die gesamte Geschichte in allen Details glauben mag, Kerner sprach von einer wahren Begebenheit, muss jede Leserin und jeder Leser für sich entscheiden. Sie gibt aber auf alle Fälle einen guten Einblick in die Gedankenwelt im Spannungsfeld zwischen Romantik und Aufklärung im beginnenden 19. Jahrhundert. Illustrationen des jungen Designers Christian Sobeck ergänzen die „Geistergeschichte aus Hohenlohe“, so der Untertitel des Buchs, in der Neuauflage. Ihm gelingt es mit seinen kräftigen Zeichnungen, dem Text Kerners noch zusätzliche Wirkung zu verleihen und so wird dieses Buch zu einem kleinen Schmuckstück in der Vielfalt der wöchentlichen Neuerscheinungen. „Das Mädchen aus Orlach“ ist eine gute Gelegenheit, uns einen Dichter wieder in Erinnerung zu rufen, der die Geistesgeschichte unseres Landes mit geprägt hat und dessen Gedichte in vertonter Form bis heute gesungen und in Konzertsälen aufgeführt werden. Viele seiner Werke sind auch Zeugnisse ihrer Zeit. So verfasste der Veränderungen und Neuerungen nie abgeneigte Kerner schon 1852 ein Gedicht auf das noch recht neue Fortbewegungsmittel Eisenbahn. Dessen letzte Strophe ist ein schönes Beispiel für die Weitsicht Kerners, aber auch für seinen kräftigen und manchmal etwas schwarzen Humor: „Fahr zu, o Mensch! Treib's auf die Spitze, Vom Dampfschiff bis zum Schiff der Luft! Flieg mit dem Aar, flieg mit dem Blitze! Kommst weiter nicht als bis zur Gruft.“ „Das Mädchen von Orlach – eine Geistergeschichte aus Hohenlohe“ ist erschienen bei 8 grad Verlag, 88 Seiten, 24 Euro

„Vom Mut einer Frau in einer Welt, die ihr keinen Platz mehr lassen will – von Anja Kampmann eindringlich und bildgewaltig erzählt“- so leitet der Hanser Verlag seine Ankündigung des Romans „Die Wut ist ein heller Stern“ ein. Die mutige Frau ist Hedda. Sie hat es geschafft. Aus dem Arbeitermilieu hat sie sich im wahrsten Sinn des Wortes in ungekannte Höhen aufgeschwungen. Abend für Abend begeistert sie das Publikum im renommierten Hamburger Varieté Alcatraz mit ihrer Luftnummer. Das Leben könnte so schön sein, doch wir schreiben das Jahr 1933. Immer mehr braune und schwarze Uniformen tauchen m Publikum auf, langjährige Freunde verschwinden und dann kommt noch die Sorge um ihren leicht behinderten jüngeren Bruder hinzu. Kann sie ihn vor dem Zugriff der Ideologen der reinen Rasse verstecken? Aber Hedda lässt sich nicht unterkriegen. Sie kämpft um ihren Platz in der Welt. Anja Kampmann folgt in „Die Wut ist ein heller Stern“ nicht nur dem Lebensweg einer mutigen Frau, sie entfaltet auch ein sehr genau recherchiertes Panorama der gesellschaftlichen Entwicklung in den ersten Jahren der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Die Zerschlagung der Arbeiterbewegung mit ihren vermeintlich so festen Strukturen („… sehe den Beerdigungszug von Ernst Henning, dreißigtausend Menschen, die durch die Straßen ziehen, wer sollte uns etwas anhaben? Und wo sind sie hin?“) wurde selten so plastisch erzählt. Zusätzlich gewinnt die Beschreibung der Lebenswelt, in der sich Hedda behaupten muss, durch die sehr glaubwürdig gelungene Verknüpfung fiktiver und realer Charaktere. Hedda und ihr Lebensweg sind fiktiv. Ihr Umfeld und viele Charaktere, wie beispielsweise der Varietébesitzer Arthur Wittkowski, sind es dagegen nicht. Anja Kampmann hat dafür intensiv recherchiert und vor allem das Oral-History-Archiv der Hamburger Forschungsstelle für Zeitgeschichte genutzt. Mit den Zeitzeugen-Interviews hat sie auf eine Quellenart vertraut, die für sie schon einmal die Basis für eine bemerkenswerte Arbeit war. Für ihr Hörspiel „Kein Haus aus Sand“ griff sie auf das “European Archive of Voices” zurück. Und wie im Hörspiel, gelingt es ihr auch im Roman, eine lebendige Atmosphäre zu erzeugen. In ihrer von der Lyrik geprägten Sprache, die auch den Mut hat, an manchen Stellen im Unbestimmten zu bleiben, wird die bittere Not der Weltwirtschaftskrise, über die so oft geschrieben wurde, plötzlich fühlbar, die Vernichtung „unwerten Lebens“ wird greifbar. Dieser Mut, im Unbestimmten zu bleiben, verhilft dem Buch zu einer ganz eigenständigen Qualität. Während wir heute gewohnt sind, Geschichte vom Ende her zu denken, wir wissen ja, wie es ausgegangen ist, gelingt es Anja Kampmann, das Nichtwissen des Moments zu vermitteln. Hedda und ihre Freundinnen und Freunde wissen nicht, was der nächste Tag bringt. Aber die täglichen Erlebnisse verdichten sich zu unguten Vorahnungen und führen zu einer schwer erträglichen Mischung aus Ungewissheit und Angst. „Die Wut ist ein heller Stern“ von Anja Kampmann ist erschienen im Hanser Verlag, 496 Seiten, 28 Euro.

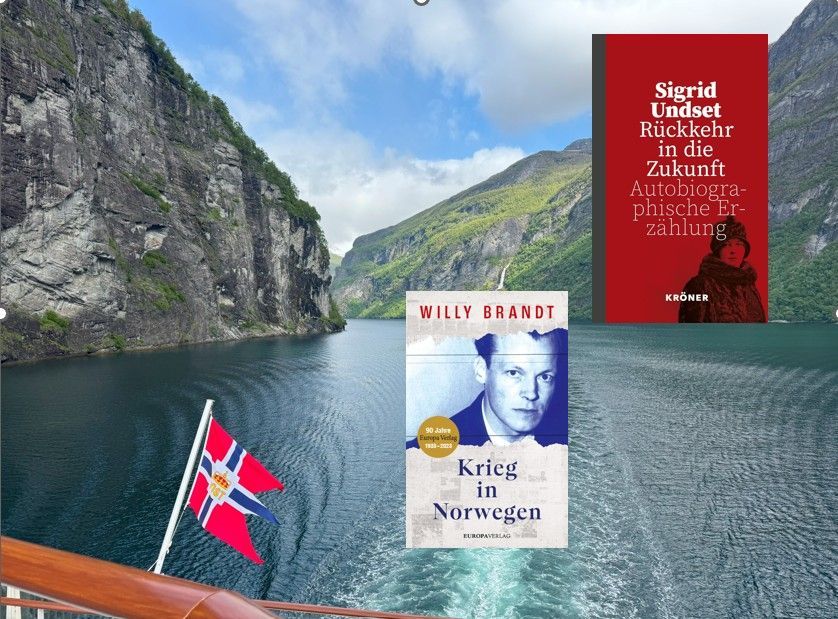

In vielen Veranstaltungen wurde in den letzten Monaten an das Ende des 2. Weltkriegs vor 80 Jahren erinnert. Intensiv wurde der Verbrechen gedacht, die von unserem Land ausgehend in viele Länder gebracht wurden. Im Mittelpunkt des Gedenkens standen meist unsere direkten Nachbarvölker. Es ist eine gemeinsame Verpflichtung aller Deutschen, mitzuhelfen, dass diese Verbrechen nie vergessen werden. Genauso, wie es eine gemeinsame Aufgabe ist, an den Projekten der Aussöhnung und Verständigung beständig weiter zu arbeiten. Ich möchte heute den Blick aber noch etwas weiten und mit zwei Augenzeugenberichten auf ein Land lenken, das in diesem Krieg ebenfalls unsagbar leiden musste, dessen Kriegsschicksal bei uns aber längst nicht mehr so präsent ist. Die Rede ist von Norwegen, das im Frühjahr 1940 von der deutschen Wehrmacht überfallen wurde und nach wenigen Wochen des Kampfes besetzt wurde. Mancher Tourist wundert sich, wenn er in norwegischen Küstenstädten wie Bodø oder Molde erfährt, dass diese von der deutschen Wehrmacht komplett zerstört wurden. Was war passiert? Auskunft darüber gibt das Buch “Krieg in Norwegen” von Willy Brandt. Der spätere Bundeskanzler war bereits 1933 vor der nationalsozialistischen Verfolgung der Sozialdemokraten und Sozialisten nach Norwegen geflohen. Als die Deutschen 1940 das Land seines Exils eroberten, führte ihn seine weitere Flucht ins neutrale Schweden. Dort veröffentlichte er dieses Buch, mit dem er eine zusammenhängende Übersicht der Ereignisse gibt, die mit dem deutschen Blitzüberfall am 9. April 1940 begannen. Bereits 1942 erschien das Buch in der Schweiz in deutscher Übersetzung. Tag für Tag und Ort für Ort zeichnet Brandt den rund zwei Monate dauernden Krieg nach. Angriff nach Angriff und Abwehrschlacht auf Abwehrschlacht ist festgehalten. Dies wirkt auf den Leser und die Leserin, die Norwegen nicht oder nur wenig kennen, vielleicht etwas monoton. Aber er gibt einen guten Einblick, mit welcher Brutalität dieser Krieg in dieses Land gebracht wurde. An dieser Stelle ist die autobiographische Erzählung “Rückkehr in die Zukunft” der norwegischen Literaturnobelpreisträgerin Sigrid Undset eine hervorragende Weiterführung. Es schildert die Flucht der überzeugten und sich öffentlich bekennenden Nazi-Gegnerin aus Norwegen über Schweden, Russland und Japan in die USA. Vor allem beschreibt sie aber, wie dieser Krieg über ein Land hereinbrach, das fest an eine regelbasierte Welt glaubte, das fest davon überzeugt war, dass ein Land, das selbst auf den Frieden ausgerichtet ist, respektiert werde. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine hat dieser Aspekt von Undsets Schrift eine neue und beängstigende Aktualität erhalten. Beide Bücher wurden noch während des Krieges geschrieben und veröffentlicht. Dies bedeutet, dass noch nicht alle Informationen verfügbar waren. Vor allem bedeutet dies aber, dass das Ende noch offen war. Bei Undset beeindruckt, wie sie schon 1942 davon überzeugt war, dass nach Kriegsende eine gute Zukunft nur in der Zusammenarbeit der Völker erreicht werden könne und in diese künftige europäische Ordnung auch Deutschland (sofern es besiegt werde) einbezogen werden müsse. Dass diese Einbeziehung nicht nur aus idealistischen Motiven gewollt wurde, liegt auf der Hand. Ganz offen spricht sie von einer “Zähmung der deutschen Mentalität”. Dass das Urteil über die Deutschen nach einem solchen Überfall nicht positiv und recht emotional war, lässt sich nachvollziehen. Umso beeindruckender wirkt die Entwicklung, die nach 1945 eingetreten ist. Dem Europa Verlag in München und dem Stuttgarter Alfred Kröner Verlag ist es zu verdanken, dass die beiden Bücher neu aufgelegt wurden. Undsets Werk ist sogar erstmals in deutscher Sprache erschienen. Bei Willy Brandt sei noch angemerkt, dass er es in einer Fremdsprache geschrieben hat, aus der es dann ins Deutsche übersetzt wurde. Dies erklärt, dass seine Sprache in diesem Buch etwas steifer ist, als wir es aus anderen seiner Texte kennen. “Krieg in Norwegen” von Willy Brandt ist erschienen im Europa Verlag, 200 Seiten, 15 Euro. “ Rückkehr in die Zukunft” von Sigrid Undset ist erschienen im Alfred Kröner Verlag, 280 Seiten, 25 Euro

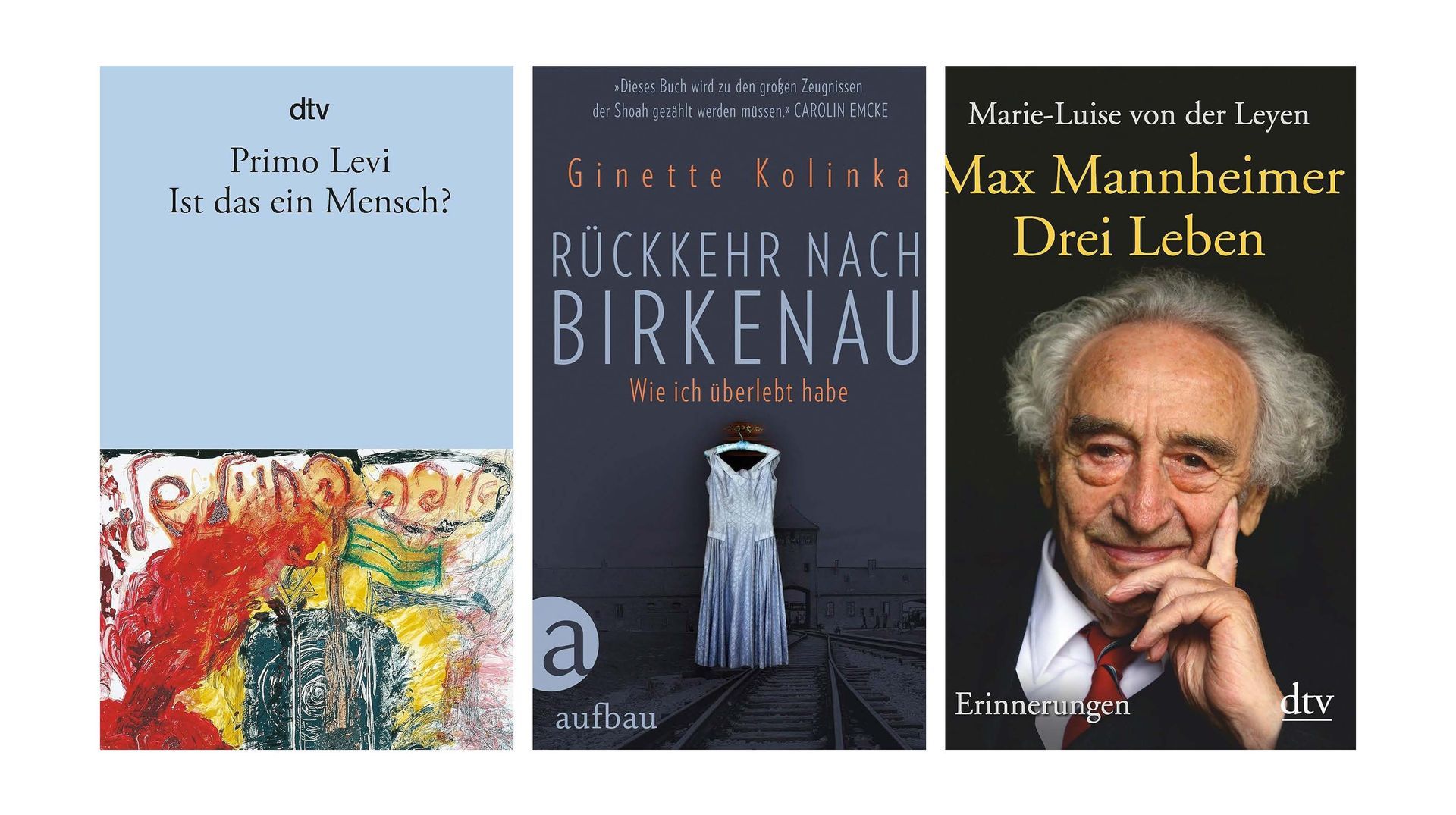

Am 27. Januar 2025 jährt sich zum 80igsten Mal die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Seit 1996 wird dieser Tag in Deutschland als offizieller Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus begangen, 2005 erklärten ihn die Vereinten Nationen zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. In einer Zeit, in der Dinge, die jahrzehntelang als unsagbar galten, plötzlich wieder ungeniert verbreitet werden, in einer Zeit, in der wieder die Entrechtung von Menschen gefordert wird, ist so ein Gedenktag wichtiger und notwendiger denn je. Dabei kommt den Stimmen der Überlebenden eine ganz besondere Bedeutung zu. Sie dürfen nicht in Vergessenheit geraten und müssen uns Mahnung für unser Handeln sein. Achtzig Jahre nach dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Terrorsystems wird die Zahl der Zeitzeugen leider von Jahr zu Jahr geringer. Immer weniger Menschen können den nachfolgenden Generationen aus eigener Erfahrung von den Schrecken der nationalsozialistischen Herrschaft berichten. Immer seltener werden damit die Stimmen, die aus eigenem Erleben berichten können, zu welchen Exzessen totalitäre Systeme führen können und was es bedeutet, wenn die Bewahrung der Würde jedes einzelnen Menschen unabhängig von seiner Herkunft und Religion nicht mehr oberste Maxime eines Staates ist. Umso wichtiger ist es, dass die Texte, die uns Überlebende hinterlassen haben, von Generation zu Generation weitergegeben werden. Sie machen am Einzelschicksal deutlich, was die totale Entrechtung jeweils für einen einzelnen Menschen bedeutete. Solche Bücher müssen immer wieder neu diskutiert und weiter gegeben werden damit die Erinnerungen dieser Menschen im öffentlichen Gedächtnis nicht verblassen. Drei dieser Bücher wollen wir Ihnen heute am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus besonders empfehlen. Max Mannheimer: Drei Leben - Erinnerungen „Drei Leben“ das sind die unbeschwerte Jugend vor dem Anschluss des Sudentenlandes an das Deutsche Reich, das Überleben der Konzentrationslager Auschwitz und Dachau, und das Leben danach, das Mannheimer trotz seiner Erlebnisse tatkräftig und optimistisch gestaltete. Primo Levi: Ist das ein Mensch Der Bericht des italienischen Ausschwitz-Überlebenden wurde bereits 1947 veröffentlicht. Er gehört also zu den frühesten niedergeschriebenen Zeugnissen. Bis heute gilt er als eine der eindrucksvollsten Beschreibungen des Terrors und des Schreckens in den Konzentrationslagern. Ginette Kolinka: Rückkehr nach Birkenau – Wie ich überlebt habe Kolinka wurde aus ihrer französischen Heimat nach Auschwitz verbracht. Durch den nüchternen Stil ihrer Erzählung erfassen die Schrecken des Lageralltags mit Angst, Hunger, Dreck und Gestank die Leserinnen und Leser besonders unvermittelt. Dies sind nur drei Leseempfehlungen. Viele andere Lesenswerte Bücher bleiben ungenannt. Eine viel umfassendere Liste hat das Kulturmagazin Perlentaucher zusammengestellt, die wir Ihnen empfehlen und die Sie hier finden .